EKSKLUSIF: Dugaan Skandal Perselingkuhan Mantan Pejabat hingga Staf TKD di Utara Bontang (1)30 Pejabat Bontang Berebut 6 Posisi Kadis, Ini DaftarnyaTahun Depan, ASN di Bontang Bisa Naik Pangkat Tiap BulanGagalnya Pejabat Publik Kita Memahami Etika: Bara SARA di Sosial MediaPemkot Bontang Siapkan Rencana Akuisisi, Klub Mana yang Dibeli?

EKSKLUSIF: Dugaan Skandal Perselingkuhan Mantan Pejabat hingga Staf TKD di Utara Bontang (1)30 Pejabat Bontang Berebut 6 Posisi Kadis, Ini DaftarnyaTahun Depan, ASN di Bontang Bisa Naik Pangkat Tiap BulanGagalnya Pejabat Publik Kita Memahami Etika: Bara SARA di Sosial MediaPemkot Bontang Siapkan Rencana Akuisisi, Klub Mana yang Dibeli?

Artikel

Terkait

Terkait

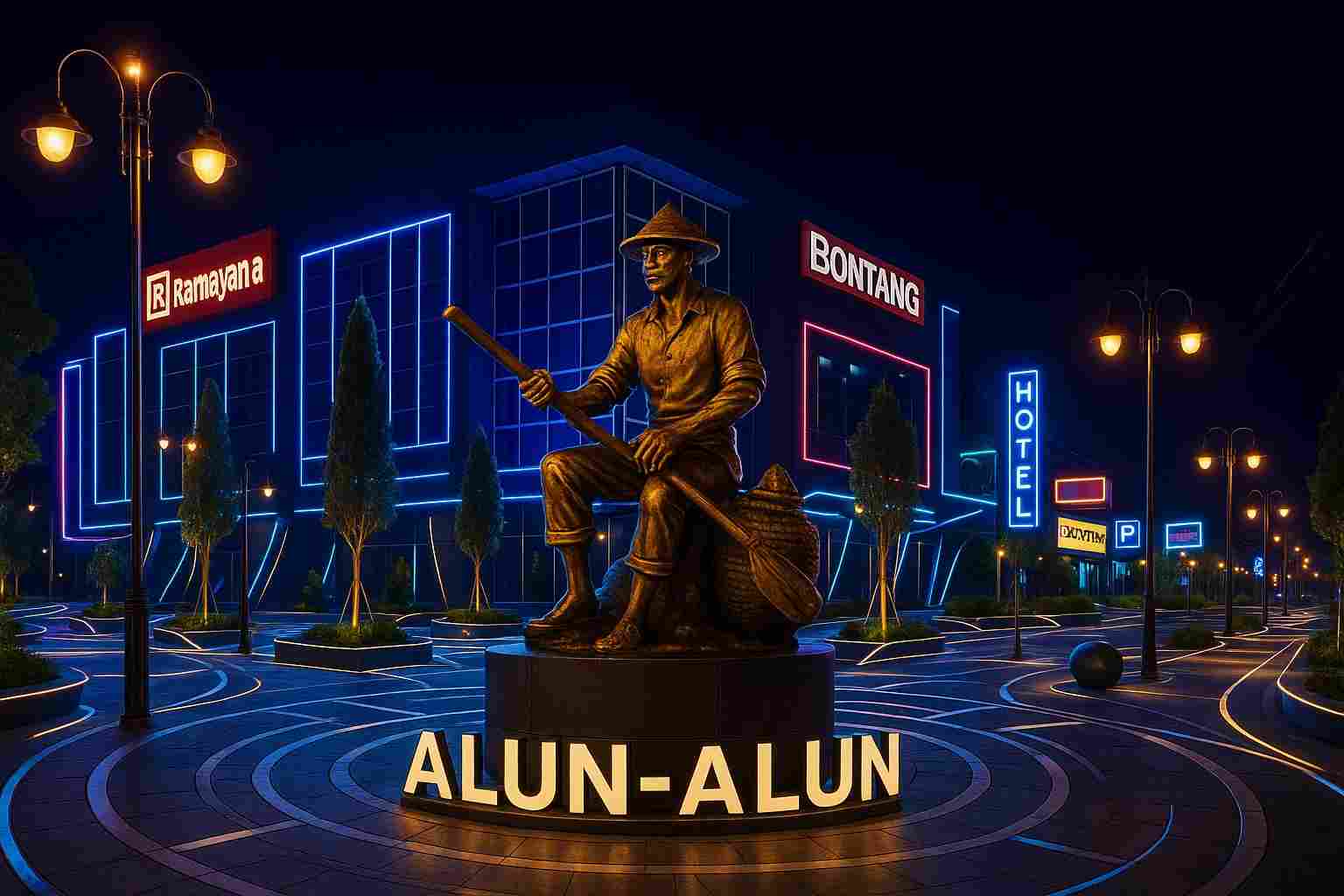

OPINI : Konsep Car Free Night Harus Matang, Bukan Sekadar Memindahkan Pasar Malam

17 Agustus 2025, 20:33

Minat Baca Siswa Selalu Disorot, Lantas Bagaimana dengan Guru?

15 Juli 2025, 06:34

Saat Servis Laptop Jadi Ladang Ketidakjujuran, Disarankan Ganti Mesin Rp8 Juta, Ternyata Cuma Perlu Rp3 Juta

04 Juli 2025, 14:09

Jalin Kerjasama, Badak LNG dan SKK Migas Kunjungi Kantor BEKESAH.co

25 Juni 2025, 06:59

Dapatkan informasi dan insight pilihan Bekesah.co

Tag

Terkait

Terkait

Jl. Aip II KS Tubun langlang Gang breksi No.rt.008, Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur 75325

Jl. Aip II KS Tubun langlang Gang breksi No.rt.008, Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur 75325© Copyright 2024, All Rights Reserved by Bekesah.co